Wie eine edle Badezimmerfliese sieht der Gegenstand aus, den Ian Marius Peters in Händen hält: Die Oberfläche schimmert metallisch dunkelblau. Regelmäßige silberfarbene Streifen laufen darüber. „Das ist eine typische Silizium-Solarzelle“, erklärt der Physiker. „60 dieser Kacheln sitzen in einem Standard-Photovoltaikmodul.“

Über 2,2 Millionen Solaranlagen stehen in Deutschland. Auf Dächern von Häusern und Lagerhallen, als kleines Balkonkraftwerk oder in riesigen Solarparks. Mit einer gesamten maximalen Leistung von 60 Gigawatt liefern sie rund 10 Prozent des in Deutschland produzierten Stroms. Doch mittlerweile haben die ersten Module ihr ökonomisches Lebensende erreicht. Technisch gesehen könnten sie zwar weiterhin Strom liefern. Aber moderne Solarzellen bieten aufgrund eines verbesserten Wirkungsgrades eine viel höhere Stromausbeute als die alten Anlagen, die nun sukzessive ersetzt werden. Die Boomjahre der Photovoltaik zwischen 2009 und 2014 werden die Zahl der gealterten Anlagen in die Höhe schnellen lassen. „In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird daher eine Flut von ausgemusterten Modulen auf uns zukommen. Wir sollten uns jetzt schon darüber Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen“, sagt Peters. Wie sich die ausgedienten Module recyceln lassen, daran forscht er am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN), einer Außenstelle des Forschungszentrums.

RECYCLING NACH VORSCHRIFT

„In der Europäischen Union ist das Recyclingvon PV-Anlagen gesetzlich geregelt“, erklärt der Solarexperte. „80 Prozent eines Panels müssen wiederverwertet werden – bezogen auf das Gewicht.“ Den größten Anteil an der Gesamtmasse eines Moduls machen die Glasabdeckung und der Aluminiumrahmen aus. Daher sind es genau diese beiden Komponenten, die neben dem wertvollen Silber aus den Leiterbahnen und Kontakten üblicherweise recycelt werden. Dazu wird das Panel geschreddert, die Bruchstücke werden anschließend sortiert. Das hochwertige Silizium ist nach dem Prozess zu stark verunreinigt, als dass sich daraus neue Solarzellen herstellen ließen.

„80 Prozent eines Panels müssen wiederverwertet werden – bezogen auf das Gewicht.“

IAN MARIUS PETERS

Dass die Materialien beim Sortieren nicht sauber genug getrennt werden können, liege wiederum an dem hochintegrierten Aufbau der Module: „Sie sind für die Ewigkeit gebaut. Aber stattdessen müssten sie eigentlich für einen ewigen Kreislauf gemacht sein“, so Peters.

Im Projekt C2C-PV, das vom Europäischen Forschungsrat ERC mit zwei Millionen Euro gefördertwird, erprobt er alternative Verfahren für das Recycling von Solaranlagen. Begonnen hat er mit einem speziellen Zelltyp, dessen Komponenten sich besser wieder voneinander trennen lassen: mit Perowskit-Solarzellen. Sie wandeln mithilfe von metall-organischen Verbindungen das Sonnenlicht besonders effizient zu Strom um, bezogen auf die Dicke der aktiven Schicht. Daneben bieten sie einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich leicht herstellen. Denn wie ein Sandwich sind sie aus einzelnen Schichten aufgebaut, die durch gängige Druckverfahren zu einer Zelle aufgebaut werden können.

„Entscheidend ist dabei die Wahl der Lösungsmittel“, sagt Peters. „Wird eine neue Schicht aufgetragen, darf das Lösungsmittel nicht die darunter liegende Schicht angreifen. Beim Recycling lässt sich dieser Prozess umkehren – und Schicht um Schicht wieder einzeln abtragen.“

Für konventionelle Siliziumzellen eignet sich diese Methode allerdings nicht. Doch auch für sie sucht der Physiker innovative Möglichkeiten fürs Recycling: „Meine Idealvorstellung wäre ein zirkulärer Prozess nach dem Vorbild der Natur: In einem Wald fallen die Blätter von den Bäumen – am Boden werden sie zersetzt und liefern somit das Material für neue Pflanzen. Wenn wir das in der Photovoltaik schaffen, könnten wir die erneuerbare Energie weiterentwickeln – zu einer wirklich nachhaltigen Energie.“

„Damit wären wir der Vorstellung eines zirkulären Modulkonzepts schon recht nahegekommen.“

STEFAN HAAS

Möglicherweise muss sich dafür das Design der Solarmodule selbst ändern, gibt Stefan Haas zu bedenken. Am Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-5) arbeitet er zusammen mit Kollegen aus dem Zentralinstitut für Engineering, Elektronik und Analytik (ZEA-1) an einem entsprechenden Konzept. Sein Ansatz: Solarmodule, die bereits bei der Planung fürs Recyceln ausgelegt sind und dafür ohne Kunststoff auskommen. Denn üblicherweise wird jede Solarzellenkachel eines Moduls mit einer transparenten Plastikfolie versiegelt. So ist sie vor Feuchtigkeit geschützt. Doch beim Recycling stört die Verkapselung. Bei seinem Entwurf verzichtet Haas auf eine Laminierungsfolie und schließt stattdessen die nackten Zellen direkt zwischen den beiden Glasscheiben des Moduls ein. Um sie vor den Umwelteinflüssen abzuschirmen, muss der Randbereich der Glasplatten hermetisch versiegelt werden: „Dazu bringen wir ganz außen eine dünne Aluminiumfolie zwischen den beiden Glasplatten an. Mit einem starken Laser schmelzen wir das Metall kurz. Final sollen hierdurch die Platten nach dem Abkühlen fest aneinandergefügt sein.“

DESIGN VERFEINERN

Das Fügen von Glas und Aluminium funktioniert bereits grundsätzlich. Nun kommt es aber neben der Optimierung des Fügeprozesses noch darauf an, das Design zu verfeinern. Denn die bisher verwendete Plastikhülle erfüllt noch eine zweite Funktion: Sie stabilisiert das Modul, indem sie Erschütterungen dämpft und die einzelnen Zellen vor dem Verrutschen im Modul bewahrt. Daher möchte Stefan Haas nun scheibenförmige Abstandshalter auf Glas erproben, welche die Zellen fest an ihrem Platz halten: „Damit wären wir der Vorstellung eines zirkulären Modulkonzepts schon recht nahegekommen.“

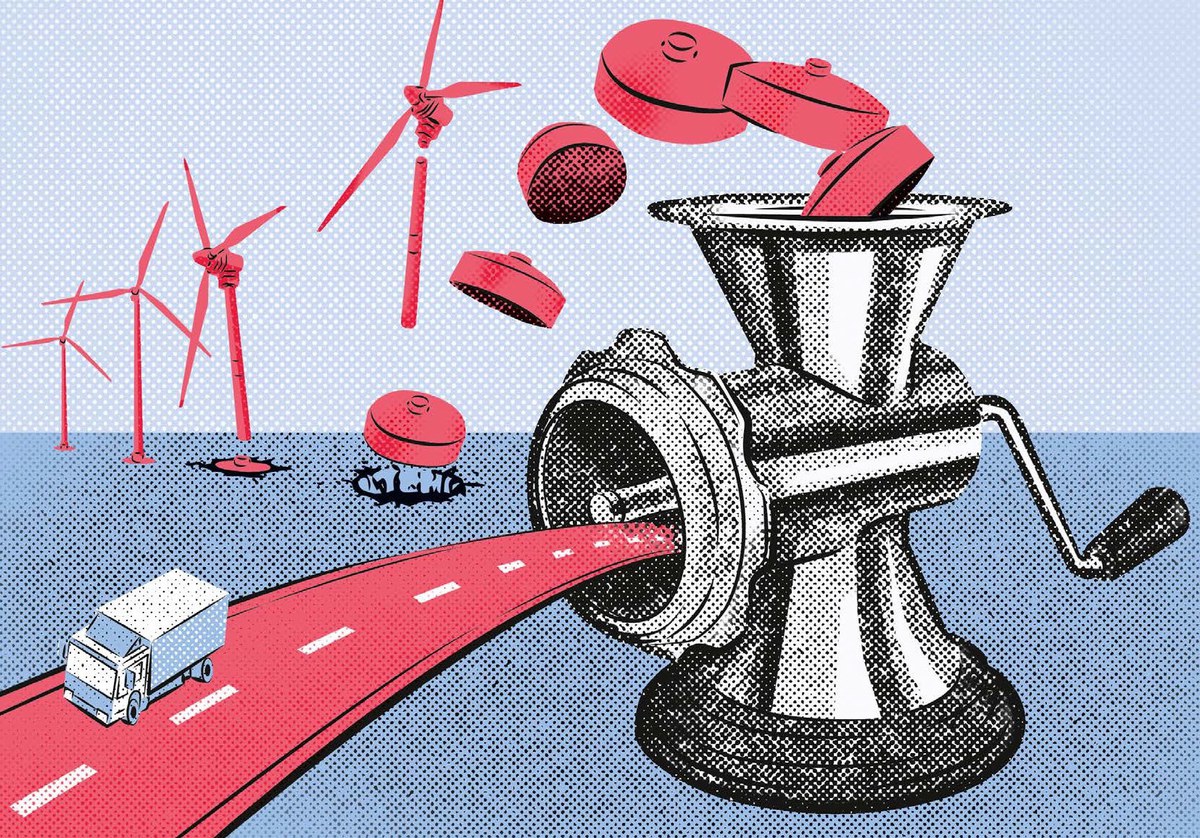

Auch viele Windkraftanlagen kommen allmählich in die Jahre und werden durch leistungsfähigere Windräder ersetzt. Während sich der Stahl der mächtigen Türme leicht wieder in den Rohstoffkreislauf einschleusen lässt, besteht bei den Rotorblättern noch Entwicklungsbedarf. Diese lassen sich schlecht recyceln, weil sie aus einem komplexen Verbundmaterial bestehen: In ein Kunstharz werden Glasfasern oder auch Carbonfasern eingebettet. Beide Komponenten lassen sich später nur schwer wieder voneinander trennen. Neue Materialsysteme, die sich am Lebensende der Windkraftanlagen leichter wiederverwerten lassen, befinden sich zurzeit in der Entwicklung. Ein weiteres Beispiel für Stoffe mit Recycling-Potenzial: die Betonfundamente der Türme, die bis zu vier Meter tief in den Boden hineinragen. Das Material kann zermahlen und einem zweiten Leben im Straßenbau zugeführt werden. Der Kreislaufwirtschaft ist es damit aber entzogen – keine optimale Lösung für die mehrfache Wiederverwertung des Materials.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Bereits heute denken Jülicher Forscher:innen über das Recycling in einem weiteren Sektor nach, der künftig eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung Deutschlands spielen soll: die Gewinnung von Wasserstoff mithilfe der Elektrolyse. Damit lässt sich Strom aus Wind und Sonne in eine speicherbare Form überführen. Die Nationale Wasserstoffstrategie sieht vor, in Deutschland bis zum Jahr 2030 eine Elektrolysekapazität von mindestens 10 Gigawatt* zu installieren. „Sogenannte PEM-Elektrolyseure gelten hierfür als besonders gut geeignet. Sie passen sich flexibel an das gerade herrschende Stromangebot an“, erklärt Heidi Heinrichs vom IEK-3. Sie widmet sich in dem vom Europäischen Forschungsrat ERC geförderten Forschungsprojekt MATERIALIZE der Frage, wie sich Materialengpässe bei der globalen Energiewende vermeiden lassen, indem Sie Material- und Energiesysteme integriert betrachtet.

Die beiden Elektroden des PEM-Elektrolyseurs, an denen Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird, sind durch eine hauchdünne Kunststoffmembran voneinander getrennt. Diese ist auf der einen Seite mit Platin, auf der anderen mit Iridium beschichtet, beides kritische, unverzichtbare Rohstoffe. „Bei immer mehr und immer leistungsstärkeren Elektrolyseuren wird der Bedarf irgendwann so hoch sein, dass es ohne Recyceln, insbesondere von Iridium, nicht gehen wird“, urteilt die Ingenieurin. „Doch darüber hinaus werden wir wahrscheinlich auch Geräte brauchen, die diese kritischen Materialien nicht enthalten. Dafür bietet sich die bereits etablierte alkalische Elektrolyse an. Wir sollten daher auf einen Technologiemix setzen, auch in Hinblick auf die Diversität möglicher Bezugsländer für die Materialien.“

10

Gigawatt

soll die Elektrolysekapazität in Deutschland bis zum

Jahr 2030 mindestens betragen. Das sieht die Nationale Wasserstoffstrategie vor.*

WASCHMASCHINE FÜR METALLE

Wie solch ein Verfahren zur Rückgewinnung wertvoller Materialien aus PEM-Elektrolyseuren aussehen könnte, wird am IEK-14 erprobt. Martin Müller und sein Team haben dort eine „Waschmaschine“ konstruiert, mit der sich die kostbaren Metalle von der Membranoberfläche ablösen lassen.

„Mit einer Mischung aus Wasser und Alkohol können wir sowohl das Platin als auch das Iridium nahezu komplett wiedergewinnen“, sagt der Jülicher Forscher. Dass sich mit den gebrauchten Katalysatoren wieder neue Membranen beschichten lassen, konnte er ebenfalls experimentell beweisen. Der Kreis für eine zirkuläre Wirtschaft ist damit prinzipiell geschlossen.

Noch etwas effizienter als die PEM-Elektrolyseure kann die Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC) das Wasser in seine Bestandteile spalten. Insbesondere interessant ist sie, wenn Abwärme aus anderen Industrieprozessen benutzt wird, um die Zelle auf Betriebstemperatur zu bringen und Wasserdampf bereitzustellen. Bei diesen Zellen sind die beiden Elektroden durch einen keramischen Festelektrolyten voneinander getrennt, der üblicherweise Yttrium enthält. Es gehört zu den Seltenerdmetallen.

„Es gibt jedoch viele unterschiedliche Typen von Festoxid-Elektrolyseuren“, sagt Stephan Sarner. „Das macht das Recycling zu einer Herausforderung. Auch wenn diese Zellen im Moment noch keinen bedeutenden Marktanteil besitzen, sollte man sich jetzt schon recyclinggerechtes Design überlegen.“

Der Doktorand vom IEK-1 hat in ReNaRe, einem Verbundvorhaben im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Wasserstoff-Leitprojekt H2Giga, ein Verfahren entwickelt, wie sich das Innenleben eines bestimmten Zelltyps wiederverwerten lässt. Dabei trägt er zunächst durch ein Säurebad die Schicht ab, die als Luft-Elektrode dient. „Danach bleiben rund 85 Gewichtsprozent der Zelle übrig, die wir dann wieder zu Ausgangsmaterial für neue Zellen aufbereiten.“ Dazu werden die metallischen und keramischen Komponenten aus dem Zellinneren nach einem Säurebad zu einem feinen Pulver zermahlen. Und das kann anschließend der Suspension zugegeben werden, aus der sich wieder neue Keramikteile für die Elektrolyseure herstellen lassen. Dadurch müssen die hochwertigen Pulver nicht neu synthetisiert werden. Das spart Ressourcen, Zeit, Energie und Kosten.

Bisher findet das alles noch rein manuell statt. Aber prinzipiell lässt sich das Verfahren auch automatisieren. Und dann könnte es einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich die erneuerbaren Energien nicht nur aus regenerativen Quellen speisen – sondern dass die Erneuerbaren selbst im Sinne der Kreislaufwirtschaft erneuert werden.

* gemäß der im Juli 2023 beschlossenen Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie

Text: Arnd Reuning | Illustrationen: Bernd Struckmeyer